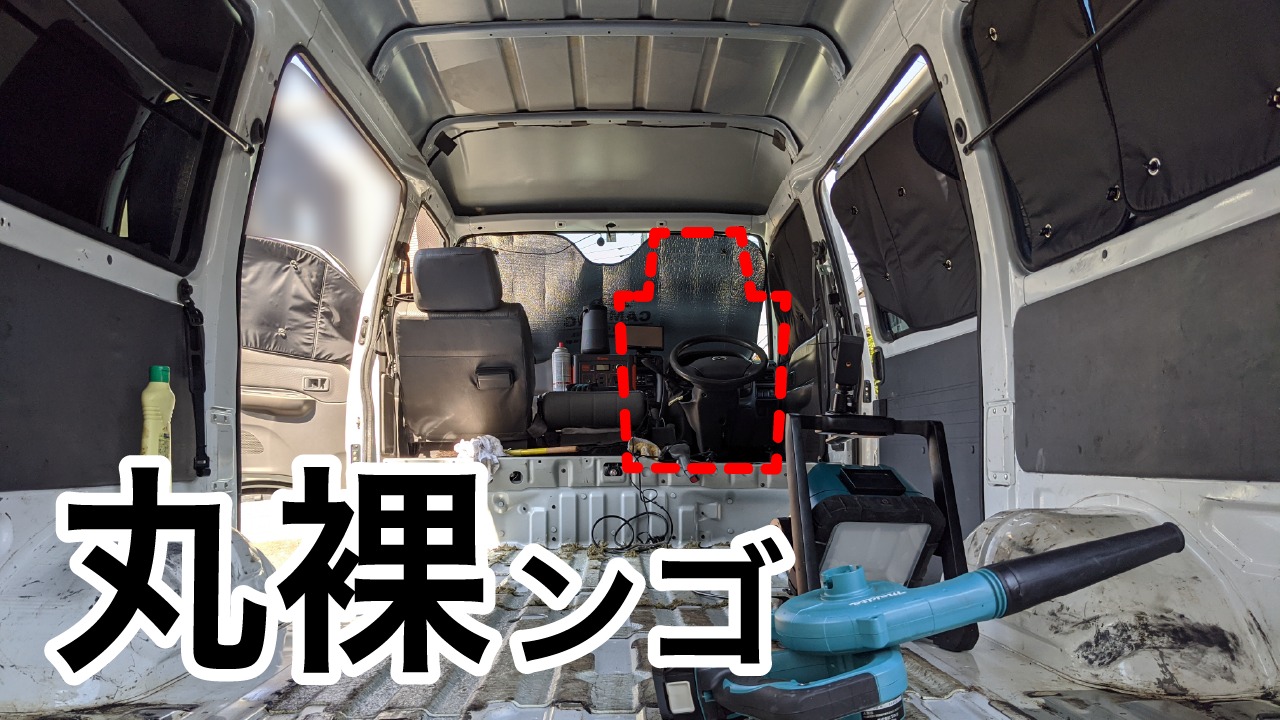

2020年3月末に39万円の中古ボンゴが納車されて間もない4月の初旬、車中泊仕様への第一歩を踏み出しました。今回は全ての始まりである、内装剥がしについての記事です!

目次

戻す部品と戻さない部品

作業に入る前に是非お伝えしたいことがあります。内装を外した後、DIYを進めていく中(またはDIY完了後)で戻す部品と戻さない部品を事前にある程度把握しておくことが重要、ということです。

保安基準を満たすために必要な部品は後で戻す

例えばサンバイザーは天井を外す過程で外す必要がありますが、その後運転するときや車検時には装着する必要があります。自動車の保安基準にサンバーザーが含まれているため、サンバイザーなしでは車検に通りませんし、運転時の逆光は危険です。

あとは運転席と荷室を明確に区別するための棒も車検時には装着してないと貨物車の場合は車検に通りません。

すべてのルールを把握して作業を進めるのは難しいかもしれませんが、このようなことがあると頭に入れておく必要はあると思います。気になった部品があればその都度検索してみれば大体情報が出てきます。あるいはナンバーを統括する陸運局の検査場に電話相談窓口があるはずなので、そこに電話して確認するのは最も確実な確認方法です。

確実に戻さない且つ大きな部品は早めに捨てた方がいい

後で戻す必要があるかどうか分からない内装部品はどこの部品かわかるように保管しておいた方がいいです。しかし確実に戻さないと分かっている部品については嵩張るモノは捨てていかないと、場合によっては家のスペースが圧迫される事態になります。

車の内装部品で最大のものは天井材だと思います。ボンゴの場合は後部の天井材で長さ180センチ、幅120センチにもなり、これを剥がして保管するスペースは我が家にはありませんでした。なのですぐに細かく刻んで捨てました。

天井や壁は別の素材で張り替えることを予め決めていたので迷わず捨てることができました。

荷室の床マットは床板作成時の型に使えるのでそれまで保管しておく

DIY後に戻さない内装部品は捨てるべきと言いましたが、荷室の床マットは例外です。快適な車中泊仕様に改造するためには大抵の場合床板を作成して敷くことになりますが、床板をカットする際に元々敷いてあった床マットは型として使用できます。これが有ると無いでは労力が断然変わってくるため、外した床マットは床板作成の工程まで保管しておくことをお勧めします。

今回は床マットを例に出しましたが、他にもDIYの工程で使えそうな内装部品があれば、保管しておいた方が良さそうです。

内装を剥がすのに使用した道具

今回内装剥がしに使用した道具類はこちらです。内装剥がしに限らずDIY全般で必須のものも有るので是非チェックしてください!

ブロワーは車内のホコリや砂を吹き飛ばすのによく使います。DIY中全般でも使いますし趣味のスキーで板に着いた雪を吹き飛ばす時にも使っています。今回は内装を剥がした時に床に溜まっていたホコリを吹き飛ばすのに使用しました。これはバッテリー式でコードレスなのでとても使い勝手がいいですし、マキタ製品であれが同じバッテリーで様々な工具を使用できます。1万円弱で購入できます。

作業の詳細

天井後部

天井を外す一番の理由はデッドニング(制振)と断熱をするためです。商用車は鉄のボディに簡易的な内張りが装着されているだけの状態で、断熱性能はとても悪いです。鉄むき出しの部分が多いので結露もしやすいですし、走行音や振動がダイレクトに伝わってきます。

それを解消して快適な運転および車中泊をするために、デッドニング(制振)と断熱を行います。そのためには天井や壁を外す必要があります。

また、荷室の天井は外した後は戻しません。例えばキャラバンの時のようにウッド化したり、自分好みの内装材を使って仕上げていこうと思います。

ボンゴの天井(キャラバンもそうでした)は前と後ろの2パーツに別れます。久しぶりのDIYなので比較的簡単に外せる後部の天井から外していきます。天井の内張りは、主にクリップでボディに固定されています。

一番多いのがこのタイプのクリップです。このように内張はがしを差し込んで手前に引っ張ると外レます。

下の画像は後ろの固定箇所です。ここは大きめの固定具が2~3箇所で固定されていましたが、同様に内張りはがしを隙間に差し込んで手前に引いて外せました。

下の画像は別のタイプのクリップです。まず二重丸の真ん中の部分を爪で手前に引き出します。

すると下の画像のような状態になります。

二重丸の外側に内張りはがしを差し込んで手前(下方向)に引くと簡単に外せます。

クリップで固定されていたのは上記3パターンでした。残る固定箇所は、照明です。下の画像のように、まず素手でカバーを外します。カパッと外せます。

カバーを外すとネジで固定されている箇所が2箇所ありました。工具セットの太い方のプラスドライバーを使って左側のネジを外します。下からマキタのライトで照らしているので影になっています。

続いて右側を外します。

カプラーでケーブルがつながっているので、カプラーを外します。カプラーは車のあらゆる電装品に使用されていますが、モノによって外し方が全く違うので苦戦する場面が多いです。でもよく観察すると爪があるのでそれを押したり引いたりすれば外せます。

照明を外すと、無事に後部の天井が落ちてきました!

天井の内張りとボディの間には何もありませんね…

天井前部

続いて天井前部を外します。この部分も外した後でデッドニングと断熱を行います。

前の部分は運転席の上の部分を含むので手すりやサンバイザー、ミラーなど外さなければいけない部品が多数あるので少し大変です。

今回は天井前部はDIY後に戻す予定ですが、このままだと古い感じがモロに出てしまうので、難燃性の生地を貼ってお洒落にカスタマイズしたいと思います。また、外しておくことでこの後行うドライブレコーダーやバックモニターの配線がとてもラクになります。

手すり

手すりは両端にカバーがあるのでマイナスドライバーを差し込んで外します。

カバーを外すとネジが出てくるので、プラスドライバーでネジを2個外します。

手すりが外れました。

サンバイザー

続いてサンバイザーを外します。サンバイザーは助手席と運転席の2箇所ありますが、それぞれ軸と受けの2つの部品を外すことになります。下記の画像は運転席のサンバイザーを外す様子です。

受けを外します。受けの左右に細い溝があるので、両側からマイナスドライバーを挿して押しながら手前に引くと、抜けます。

外れました。実はこの構造を理解するのに20~30分試行錯誤しましたが、分かってしまえばとても簡単な作業です。

続いて軸部分を外します。こちらはプラスドライバーでネジを外せば外れます。助手席側も同じように外します。

照明&ミラー

あとは照明とミラーを外せば天井前部を外せます。ボンゴの場合は照明とミラーが一体型なので同時に外します。

まずは照明のカバーを素手で外します。下の写真のようにカバーの2箇所に爪があるのでその部分を押しながら手前に引くと外れます。

続いてネジを2箇所、プラスドライバーで外します。

カプラーでケーブルが繋がっているので、カプラーを外します。このカプラーはかなり外しにくくて10分くらい苦戦しました。

なんとか外すことができました。古いスポンジで覆われてたのでそれを剥がしたら、外し方がすぐにわかりました。

これで天井全部が外せる!と思いきや、まだやることがありました。

後ろの部分にクリップが数カ所ありました。二重丸タイプのクリップなので、前回と同様中央部分を爪で引き出してから内張りはがしで全体を引き抜きます。

最後に、窓のモール(ゴム製の黒い縁材)の上部分を外します。そうすると….

天井前部が落ちてきました!!

Aピラー

ピラーとは、左右の柱のことで、前から順にAピラー,Bピラー…という呼ぶらしいです。今回はフロントガラスの両脇にあるAピラーを外します。これを外しておくことでドライブレコーダーの設置時に配線がスムーズにできます。ドライブレコーダーの配線はAピラーの中を通す必要があるからです。また、今回のボンゴDIYでは運転席周りのピラーや天井、内張りをヒッピー風に装飾したいので、この時点で外しておけば後の作業がラクになります。

Aピラーは手すりごとネジで固定されています。上下2箇所のネジをプラスドライバーで外します。

手すりを外したら、モール(ゴム製の黒い縁材)を剥がします。モールはボディとAピラーを挟み込むように装着されているので、Aピラーを外すためにはこれを剥がす必要があります。

モールを剥がしたら、Aピラーを上方向に引っ張れば外れます。助手席側の画像で紹介しましたが、運転席側も同様の手順で外せます。

床マット

車中泊仕様にDIYするにあたり床板とフローリングを張ろうと思っています。なので買った時点で敷かれているマットは外してしまいます。また、床を作成する前には天井と同じくデッドニングと断熱をしていきます。そのためにも、床マットは剥がす必要があります。

しかし荷室の床マットは、床板を切り出すときに型として使うため、外したあとは床板作成の時まで大事に保管しておきます。

これが購入したままの状態の床マットです。

とても汚いです!!!

まぁ走行距離12万キロの商用車なので仕方ないです。

荷室の床マット

荷室部分の床マットはリヤハッチと左右のスライドドアのプレート3枚で床に固定されていいます。それぞれのプレートはネジでボディに固定されているので、それらをドライバーで外します。

下の画像はリヤハッチ側のプレートを外しているところです。プラスドライバーでネジを全て外します。

スライドドア側のプレートも同様に外します。左右2箇所あります。

プレートを3枚外せば、このように床マットを外すことができます。が…

汚い…

運転席と荷室の間のマット

ついでに運転席と荷室の間のエンジンルームを覆っているマットも外してしまいます。特にここを改造する予定はありませんが臭いの原因になりそうなので外してしまいます。この部分は何か別の断熱生地のようなもので覆えればいいなと思います。

垂直部分がいくつかのクリップでボディに固定されているので内張りはがしで外します。

意外とたくさんのクリップで固定されていました。しかも硬い…

無事に外れました。マットの内側はまるで新車のように綺麗でした!(床は汚いけど..)

ここまで、ゴリゴリと内装を外していく内容になっておりますが、一つ忘れていはいけないのが、外した部品の保管です。適当に箱とかに入れておいたら、後で戻すときになって“これどこのネジだっけ?”ということになりかねません。

私たちの場合は細かい部品はジップロックに入れて使用されていた場所をマジックで書いて保管しています。こうすることで、後で戻すときに迷うことなく作業ができます。

運転席

運転席もデッドニング(制振)と断熱のために一旦外します。本当は助手席と真ん中の席も外したかったのですが、どう頑張っても無理そうだったので諦めました。

座席

運転席の座席はボルト3本とナット1個でボディに固定されています。

座席を一番前までスライドさせて前に倒した状態で後ろから見ると、下の画像の左側にあるようにナットが見えます。ボディから生えてるボルトに運転席の金具がナットで上から固定されています。

工具セットからラチェットを取り出し、このナットを外します。

ボルトやナットを外すときによく使う工具はラチェットとレンチです。どちらも先ほど紹介した工具セットに含まれており、ラチェットは下の画像の赤枠の部分、レンチは青枠の部分にあります。それぞれ、各種サイズが揃っており、DIYを始めてから今までこれで全てのボルト/ナットを取り付け、取り外ししています。(タイヤ交換時は例外)

ラチェットはレンチに比べてパワーとスピードを出せる反面、それ自体が大きいので狭い場所での作業は難しいです。一方レンチは、外したいボルトの目の前に障害物があっても横から回して外すことができるので、狭い場所で使用できます。

使い分けとしては、ラチェットが使えるスペースがあればラチェット、そうでなければレンチを選びます。

また、レンチと言っていますが、正確にはスパナ&メガネレンチです。下の画像のものは上部がスパナ、下部がメガネレンチになっています。この2つも、作業空間の状況と効率を考慮して使い分けています。

ラチェットのヘッド部分にあるつまみを外す方向に切り替えて、反時計回りに回して外します。

ナットが外れました。

ボルトの一つは運転席の右側にあるので、ドア側に回ってこれもラチェットで外します。

外れました。M8のボルトで固定されていました。

運転席を後ろにスライドさせると同じボルトで2箇所固定されているので、同様に外します。これで全ての固定箇所が外れたので、運転席が外せます。

足元マット

運転席の足元のマットも臭そうなので剥がしてしまいます。これが意外と大変でした。

まずドア側にあるこの踏み台のような部品を外します。ネジ2個で固定されているので、プラスドライバーで外します。

外れました。

この部分は引っ張っても外れなかったのですが、どうやらゴムのモールが関係してそうでした。

モールを外すと、金具がボディに引っ掛けられてたので、それを外せばマットを分離できました。

助手席側もステップ部分を同様に外した後、このあたりはいくつかのクリップでボディに固定されていたので、内張りはがしを使ってクリップを外します。

前の奥の部分もクリップか何かで固定されていたので外しました。

これでマットが外せると思いきや、、これが最後に立ちはだかりました。

4WD/2WDを切り替えるレバーです。

カバーがネジ3個とクリップ1個で固定されていたので外します。

外れました。

カバーの中はこんな感じなのかと、しばらく見入ってしまいました…

これで足元マットを固定する部分が全て外れたので、無事にマットを剥がすことができました。外したマットはとても臭かったです。

無事に運転席とマットが外れました。

車内洗浄

床マットを剥がした後の荷室の床が汚れていたので掃除を試みました。この時点では油汚れのように見えました。

得体の知れない汚れだったのでパーツクリーナーと家庭用洗剤、金タワシと雑巾、激落ちくん的なやつを用意しました。

金タワシで擦ってたら白い制振財ごと取れてきたので…

ヘラでしごいたら、制振財ごと取れそうな感じでした。この辺で気づいたんですが、黒くなった汚れは制振材の一部が積荷の圧で潰れて黒くなたんじゃ無いかと…

そしてわざわざヘラで制振材を除去しても無駄に振動が増えるだけじゃ無いかと思い始めました。

この後床板貼ってこの部分は覆われてしまうということもあり、この黒いものは無理して取らないことにしました。

ということで、サーフィン用のシャワーとポリタンクを持ってきて洗い流します。

濡れて困るものは無いので、荷室の床をシャワーで丸洗いしました。

面倒なのでポリタンクで直接水をぶっかけました。

車内が水浸しになってしまったので、水分を飛ばす必要があります。

マキタのスタンドライトからバッテリーを取り出し…

ポータブル電源で充電します。充電が完了したらブロワーに装着して、風圧で水分を吹っ飛ばす作戦です。

92Wで充電されていました。

充電を待つ間、天井や壁をパーツクリーナーで掃除しました。このあたりはこの後制振財を貼っていくので(デッドニング)、脱脂して綺麗にしておく必要があります。

パーツクリーナーを吹いてから雑巾で拭きます。

プラスチックセーフなパーツクリーナーなのでダッシュボードの周りも綺麗にしました。納車時点で付いていた接着テープの跡も、パーツクリーナーを吹いてゴシゴシ拭くと簡単に落とせます。

綺麗になりました。

そうこうしていたらマキタのバッテリー充電が完了しました。

バッテリー自体に残量確認できるスイッチがあります。

ブロワーに装着し、床の上の水分を全て吹き飛ばしました。3段回に威力を調節できますが、最強だともうかなり風圧がすごいです。ホコリや木屑を吹き飛ばすときにもよく使用します。

長くなりましたが、これで内装剥がしと車内洗浄が完了です。

ついに車中泊DIYのスタート地点に経ちました!

最後に

最後まで読んでいただいてありがとうございます!今回の内容は以下の動画でYoutube配信していますので、こちらも合わせてチェックしてみてください!

この中のほぼ全てが、今回に限らずあらゆる場面で使用するDIYには必須の道具です。今回の場合は内装パーツを外すのためにドライバーやラチェットを多用しました。この45点セットはDIYデビューした時に購入しましたが、今でも使い続けています。3000円程度で購入できます。